アメリカに渡って、65年。

変わらないのは、日本人としてのルーツ

変わらないのは、日本人としてのルーツ

susumu sakaguchi

多民族が共存する雑種文化のアメリカでは、芸術を通して、自己を表現していこうとすると、必ず、ルーツを問われるといいます。12歳で渡米直後に絵を描き始めた坂口少年は、常に、時代や場所や体験、そして、祖先を含めたルーツを強く意識する環境に身を置きました。そのなかで、日本とアメリカという重層した文化体験、幼少のころ、日本の豊かな自然のなかで遊んだ過去と描きだす未来を同じ次元に感じながら、絵を描いていました。クラスメートが描く山や空や雲の色が、赤や黒や紫に彩られていくのに驚いた坂口少年は、自分の心象風景である「山は緑、空は青、雲は白」という感性と人種による感性の違いを絵画を通して、体得していきました。そして、アーティストが描く色や形の根源に興味をもちはじめたといいます。アーティストにとって大切なもの。「人間性と意識と感性」当時、日系人の生活はまだ厳しく、文化や芸術への意識は薄かったそうです。ハウスボーイ(白人の家事の手伝い)の体験を通じて自立していった坂口少年は、中・上流階級の豊かな暮らしに直面し、子ども時代にして、貧しい日系人と豊かな白人の生活格差の厳しい現実世界を受けとめました。アートとは、「人間が生きていくこと」そのもの。そして、それを表現すること。だから、時代と現実を知り、受けとめることから始まる。そして、未来をイメージしながら、その現実を深く理解していくうちに、社会への疑問や問題を考えはじめたといいます。学校のなかでは、喧嘩は日常茶飯事。 「周囲に巻き込まれてはならない。暴力では、決して世界を変えることはできない」坂口少年はいつしか、環境が人間性をつくる。社会にメッセージを発するアートで大切なことは、自分そのものの人間性を高め、意識と感性を高めること、と自然に思うようになっていきました。スプラッシュ(はねかけ)。自分のエネルギーを通して生まれる形「私自身を全面的に出したい」。自己のオリジナルに向かうとき、その独自の形とは何か? という問題に向き合います。巨大な紙に向かって、全意識を集中させて、無意識の状態にまで自分を追い込み、体全体を使って、スプラッシュしていく。

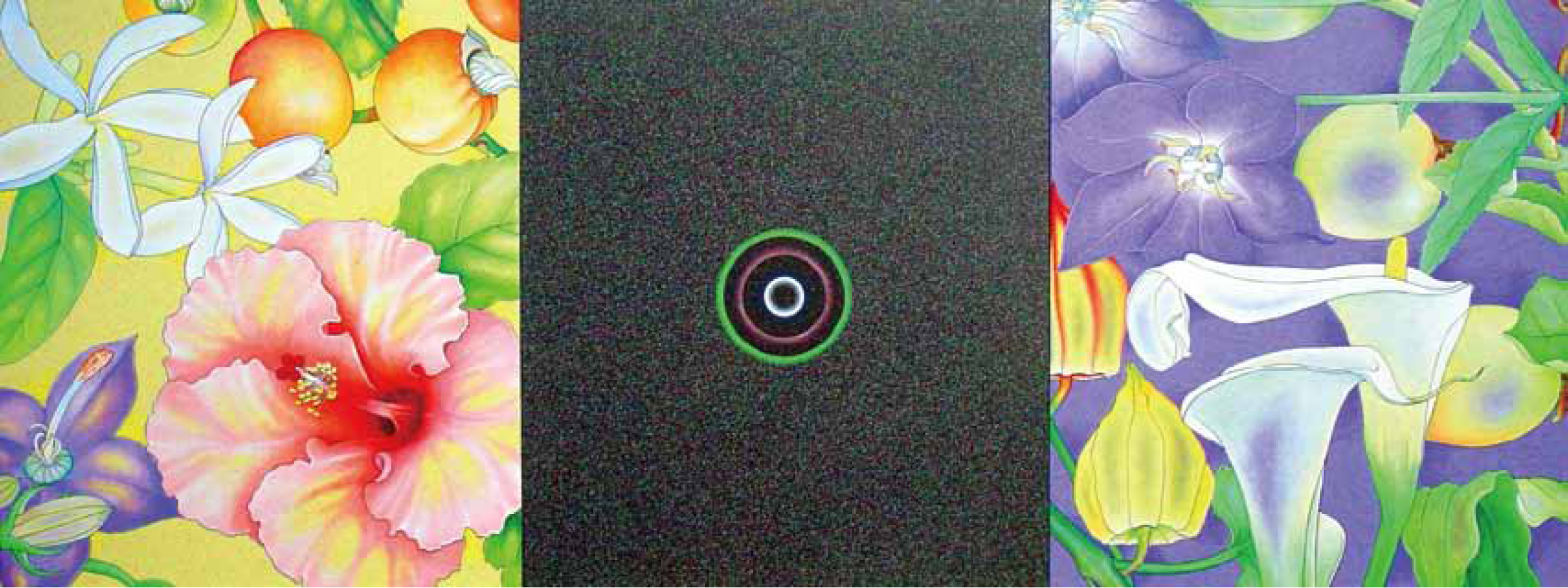

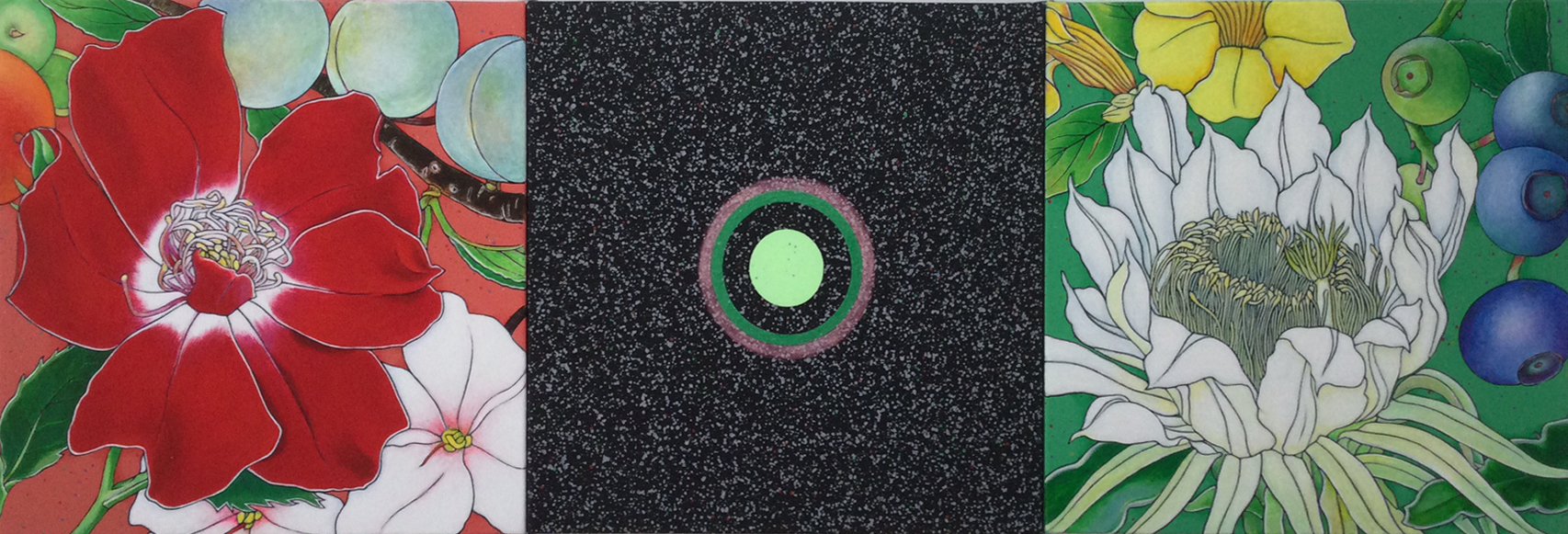

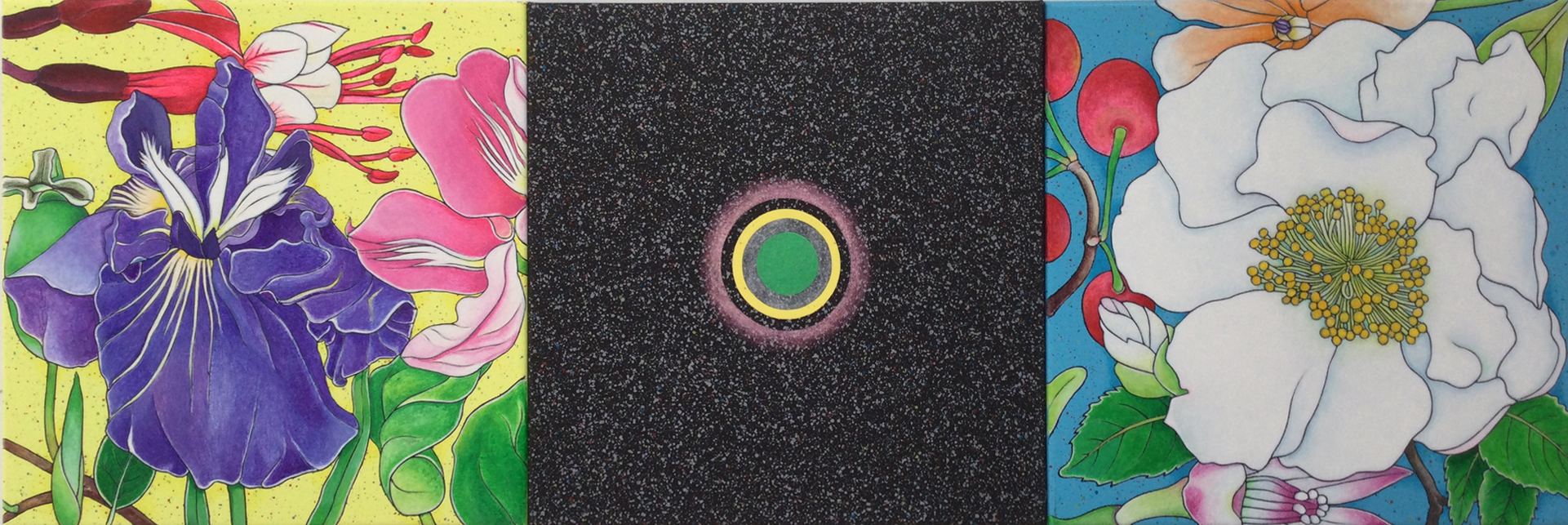

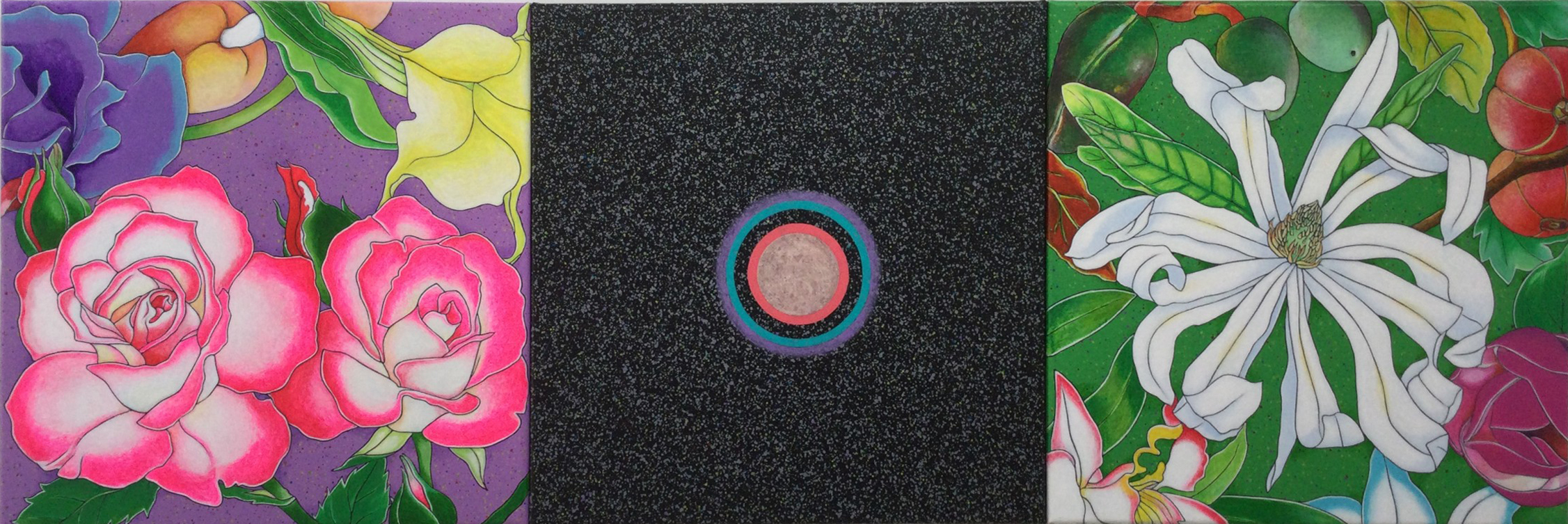

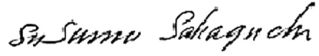

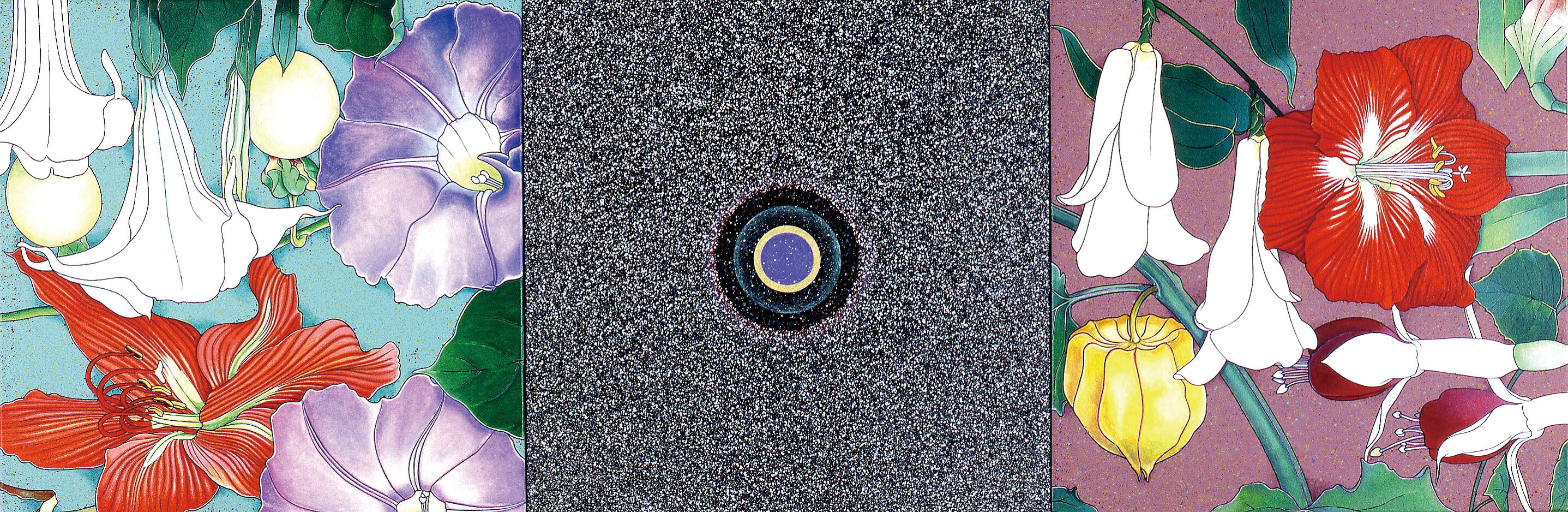

飛び散る瞬間の点のなかに、私の宇宙があり、内面の心があると感じる」と語る坂口氏。そして、自分を出し切ろうとするときに、もう一つの形が浮かびあがってくるといいます。それは、地上に立った自分が感じる自然。海、大地、空、そして宇宙という空間。そこから、もう一つの形が生まれたといいます。それは、地球生命であり、生命の形、そのものだったのです。一つの事柄に対して、二つの違う感じ方。 内面に隠された二つの形を「分割」という技法で表現していくことになったのです。「こころと自然」。この二つの一体化、バランスこそが、地球を救う道。丸い地球、宇宙のなかで、花と実の形をイメージとして描くことで、坂口氏は、その調和の大切さをメッセージしています.

1944年、大戦末期日本で生まれ12才で渡米。

14才からオーティス美術学校にて本格的美術教育を受ける。 カリフォルニア芸術大学(Cal-Arts)大学院を首席で修了し、そののち現代美術最前線であるニューヨークにて 作家活動を続ける。 1977年、Susumu SAKAGUCHI EXHIBITION(N.Y.ノベギャラリー)にてイサム・ノグチより認められ1977年~1988年、イサム・ノグチ没するまでの10年間、ニューヨークチーフアシスタントを勤めあげる。

1981年、原美術館の企画を皮切りに日本においても作品を発表することとなる。 東洋と西洋のはざまで、アーティストの純粋なる意識を通し「自己のルーツ」を見定め、知覚とその変貌を通して、 「ダブルアイデンティティ」より独創されたMETAMORPHOSIS PERCEPTION PAINTINGの絵画形式を醸成する。

The reality is double experience

私は、第二次世界大戦の末期の1944年に日本で生まれ、1956年、12歳のときアメリカ合衆国に移住し、ロサンゼルスのダウンタウンで育った。14歳からオーティス美術学校で美術の勉強を始め、1971年、カリフォルニア芸術大学(Cal-Arts)の大学院修士課程に入学した。同大学院では、ナム=ジュン・パイク(ヴィデオ・アート)やジョン・パルデッサーリ(概念芸術)、アラン・カプロー(ハプニング理論)、マックス・コズロフ(美術史・美術批評)、ラヴィ・シャンカール(音楽理論)らの教鞭のもとで勉学し、メアリアム・シャピロとポール・ブラックに絵画を学んだ。当時、この学窓でともに学んだ仲間には、ロス・プレックナー、ゲイリー・ラング、ジャック・ゴールドステイン、エリック・フィッシュル、デイヴィッド・サーレら、現在、世界各地で活躍するアーティストたちがいる。カリフォルニア芸術大学(Cal-Arts)の大学院を卒業後、1973年にニューヨークに移った。

日本とアメリカという、ふたつの文化的体験を浴びていることを気づかされて以来、私は、自分自身が抱く心象への感受性が、イメージと観念とを茫然とした両義的なかたちで受け取っていることを、実感し始めたのであった。イメージと観念とが示すこの両義性に明晰さを与えるべく、私は、二つに分割したカンヴァスに向かい、一連の時間のなかで絵を描くようになった。筆を振り、絵具の飛沫を飛ばして小さな点を作る。”スプラッシュ”(はねかけ)の技法を用いながら、飛沫の点による層を幾重にも重ねて、画面全体を無の境地へと導いていく。その一方で、明晰な意識によるイメージを描く。

折り重なる色彩の層は、潜在意識の状態を変貌させていく。私の二重の文化的体験は、イメージと観念そのものでもある。私自身のこのリアリティを、絵画を描くプロセスを通じて把握し、そして表現したいのである。

14才からオーティス美術学校にて本格的美術教育を受ける。 カリフォルニア芸術大学(Cal-Arts)大学院を首席で修了し、そののち現代美術最前線であるニューヨークにて 作家活動を続ける。 1977年、Susumu SAKAGUCHI EXHIBITION(N.Y.ノベギャラリー)にてイサム・ノグチより認められ1977年~1988年、イサム・ノグチ没するまでの10年間、ニューヨークチーフアシスタントを勤めあげる。

1981年、原美術館の企画を皮切りに日本においても作品を発表することとなる。 東洋と西洋のはざまで、アーティストの純粋なる意識を通し「自己のルーツ」を見定め、知覚とその変貌を通して、 「ダブルアイデンティティ」より独創されたMETAMORPHOSIS PERCEPTION PAINTINGの絵画形式を醸成する。

The reality is double experience

私は、第二次世界大戦の末期の1944年に日本で生まれ、1956年、12歳のときアメリカ合衆国に移住し、ロサンゼルスのダウンタウンで育った。14歳からオーティス美術学校で美術の勉強を始め、1971年、カリフォルニア芸術大学(Cal-Arts)の大学院修士課程に入学した。同大学院では、ナム=ジュン・パイク(ヴィデオ・アート)やジョン・パルデッサーリ(概念芸術)、アラン・カプロー(ハプニング理論)、マックス・コズロフ(美術史・美術批評)、ラヴィ・シャンカール(音楽理論)らの教鞭のもとで勉学し、メアリアム・シャピロとポール・ブラックに絵画を学んだ。当時、この学窓でともに学んだ仲間には、ロス・プレックナー、ゲイリー・ラング、ジャック・ゴールドステイン、エリック・フィッシュル、デイヴィッド・サーレら、現在、世界各地で活躍するアーティストたちがいる。カリフォルニア芸術大学(Cal-Arts)の大学院を卒業後、1973年にニューヨークに移った。

日本とアメリカという、ふたつの文化的体験を浴びていることを気づかされて以来、私は、自分自身が抱く心象への感受性が、イメージと観念とを茫然とした両義的なかたちで受け取っていることを、実感し始めたのであった。イメージと観念とが示すこの両義性に明晰さを与えるべく、私は、二つに分割したカンヴァスに向かい、一連の時間のなかで絵を描くようになった。筆を振り、絵具の飛沫を飛ばして小さな点を作る。”スプラッシュ”(はねかけ)の技法を用いながら、飛沫の点による層を幾重にも重ねて、画面全体を無の境地へと導いていく。その一方で、明晰な意識によるイメージを描く。

折り重なる色彩の層は、潜在意識の状態を変貌させていく。私の二重の文化的体験は、イメージと観念そのものでもある。私自身のこのリアリティを、絵画を描くプロセスを通じて把握し、そして表現したいのである。

2000年を超え、私の意識は地球生命そのものを捉え始めて行った。地球において必要なことは、今この社会現実の中で、人類はひとつになって「平和である人の意識」そこが未来を築くのではないだろうかと私は思っている。

BIOGRAPHY

SUSUMU SAKAGUCHI

坂口登

| 1944 | 熊本に生まれる |

| 1956 | 渡米 ロサンゼルス |

| 1958 | オーテスト美術大学 特別受講 (グラント入学) |

| 1959 | オーテスト美術大学 特別受講 (グラント入学) |

| 1963 | カルフォルニア州立大学アートプロダクション専科(グラント入学) |

| 1965 | カルフォルニア州立大学アートプロダクション専科(修士) |

| 1965 | NBC TVハリウッドスタジオアートプロダクション/フリーランスアーティスト |

| ウォルトディズニープロダクション/モーションピクチャーアーティスト | |

| 1968 | シュナード美術大学 入学 |

| 1971 | シュナード美術大学卒業 (学士) |

| カルフォルニア芸術大学大学院 入学 | |

| 1973 | カルフォルニア芸術大学大学院修了 (修士) |

| ニューヨーク ソーホー移住 | |

| 1977 | マンハッタン 57 丁目 |

| ノベギャラリーにて個展、現代美術作家としてデビュー | |

| 以後 NY 現代美術作家活動を始める | |

| 1977-1988 | イサム・ノグチ ニューヨーク個人アシスタントを務める |

| 2002 | ハワイ州ハワイにも住居を構え |

| NY のアトリエとハワイを行き来する | |

| 2015 | ハワイ島ボルケーノアトリエ 設立 現在 ハワイ在住 |

| 渡米後ロサンゼルス時代 | |

| 1957 | マグノリアスクール個展 ( ロサンゼルス) |

| 1958 | アメリカ全米 学生美術コンクール 一位受賞 (ニューヨーク) |

| 1959 | メリットセイビング画廊個展 ( ロサンゼルス) |

| 1963 | ベルモントハイ サイエンスフェア 最優秀賞 ( ロサンゼルス) |

| 1965 | 日系アメリカン美術連盟 会長 就任 |

| 1968 | グランデル美術館 最優秀賞 (カルフォルニア) |

| 1971 | カルフォルニア芸術大学 美術画廊 個展 |

| 1971 | グランデル市アートセンター (グランデル) |

| 1972 | ミズノ ギャラリー ( ロサンゼルス) |

| 1973 | Q ギャラリー ( ロサンゼルス) |

| カルフォルニア芸術大学 ( バレンシア) | |

| ニューヨーク移住後 個展 | |

| 1977 | ノベギャラリー専属契約 (ニューヨーク) |

| 1979 | アレクサンダー・ミリケンギャラリー (ニューヨーク) |

| 1981 | ブリッジギャラリー (サンフランシスコ) |

| 1987 | ク・クア ギャラリー (ニュージャージー) |

| 1998 | 佐藤美術館 (富山) |

| 1999 | ギャラリー 555 ソーホー (ニューヨーク) |

| 2000 | 空想の森の美術館 ( 大分) |

| 釧路市立美術館 (釧路) | |

| 2001 | 熊本県立美術館 分館 (熊本) |

| つなぎ美術館 (熊本) | |

| 不知火町立美術館 (熊本) | |

| TENRI 文化会館 ( ニューヨーク) | |

| 2002 | 島田美術館 (熊本) |

| 阿蘇白水郷美術館 (熊本) | |

| 2004 | 可児市文化創造センター美術館 (岐阜) |

| East Hawaii 現代美術館 (ハワイ 米国) | |

| 2005 | Id SPACE Contemporary Gallery (ハワイ 米国) |

| 愛知万博 「2005年日本国際博覧会」 | |

| 法然院 南書院 | |

| 2006 | 田中一村 美術館 (鹿児島 奄美大島) |

| 2007 | 奈義現代美術館 (岡山) |

| 2010 | 横浜市民ギャラリー (神奈川) |

| 2012 | ボルケーノ アートセンター (ハワイ 米国) |

| 2013 | Id SPACE Contemporary Gallery (ハワイ 米国) |

| East Hawaii 現代美術館 (ハワイ 米国) | |

| 2011 | 東京アートミュージアム (東京 千川) |

| 2017 | East Hawaii 現代美術館 (ハワイ 米国) |

| ノリタケの森ギャラリー美術館 (名古屋) | |

| 2021 | Beauty and Nature-The Flowers 花と美 (広島) |

| ギャラリーJAPAN 企画個展 | |

| 日本全県開催にて抜粋のみ記載 | |

| 1981-1088 | ギャラリー 手 (東京) |

| 1982 | ギャラリー ユマニテ (名古屋) |

| ギャラリー ゼロ (東京) | |

| 1984 | 大丸美術ギャラリー (高知) |

| 1987 | 上通 ギャラリー (熊本) |

| 盛岡 クリスタル ギャラリー (盛岡) | |

| 1988 | ギャラリー おいし (福岡) |

| ギャラリー たぴお (札幌) | |

| 1989 | ギャラリー 16 (京都) |

| えだ画廊 (大分) | |

| 筑後画廊 (福岡) | |

| 札幌アートプラザ (札幌) | |

| 1990 | TEMPORARILY SPACE 003 (札幌) |

| 1991 | ギャラリー NAF (名古屋) |

| ギャラリー洋子 (山口) | |

| 1992 | プラザ ギャラリー (東京) |

| 八代 ギャラリー8 ( 熊本) | |

| 1994 | 海文堂 ギャラリー (神戸) |

| 岩田屋美術 ギャラリー (熊本) | |

| ギャラリー O (大阪) | |

| 1995 | 画廊 梵天 (山口) |

| 1996 | ギャラリー ART (福井) |

| 1997 | ギャラリー KISS ( 岡山) |

| ギャラリー 築田 (高松) | |

| ホワイトギャラリー (鹿児島) | |

| 1998 | コンチネンタルギャラリー (札幌) |

| ギャラリー コスモ (富山) | |

| 1999 | ギャラリー シーズ (旭川) |

| 2000 | Gallery KURANUKI (大阪) |

| 足立山麓ギャラリー (北九州) | |

| 2001 | ホワイトギャラリー (鹿児島) |

| 一畑百貨店 松江 (島根) | |

| 2002 | ギャラリー シェール (栃木) |

| 一畑百貨店 出雲 (島根) | |

| 2003 | ギャラリー 美術世界 (東京) |

| ホワイトギャラリー (鹿児島) | |

| 2009 | ホワイト ギャラリー (鹿児島) |

| 2014 | アノアノ ギャラリー (東京) |

| 亀山画廊 (静岡) | |

| グループ展 | |

| 1971 | サンフナイド州立大学美術館 (カルフォルニア) |

| 「カルフォルニア 現代美術作家 展」 | |

| 1972 | サザン・メソジスト大学美術館 (テキサス) |

| 「contemporary art:10 selected young Americans 」 | |

| 1973 | シリアス・ギャラリー (ロサンゼルス) |

| 「Exhibition of Eight West Artists」 | |

| ブランド・アートセンター美術館 (カルフォルニア) | |

| 「カルフォルニア現代美術作家展」 | |

| 1974 | Qギャラリー (ロサンゼルス) |

| 「Pan Pacific Contemporary Art Exhibition 」 | |

| 1975 | ポツダム州立大学美術館 (ニューヨーク) |

| 「アメリカ現代美術作家展」 | |

| ノベギャラリー (ニューヨーク) | |

| 「ニューヨーク 現代美術作家展」 | |

| 1979 | ワールド・トレードセンター(ニューヨーク) |

| 「アメリカ現代美術作家展」 | |

| 1980 | アレクサンダー・ミリケンギャラリー(ニューヨーク) |

| 「 Exhibition of Three Gallery Artists 」 | |

| 1981 | 原美術館 (東京) |

| 「 原 アニアル Ⅱ 」 | |

| アレクサンダー・ミリケンギャラリー(ニューヨーク) | |

| 「 Exhibition of Six Gallery Artists 」 | |

| メデリン芸術ビエンナーレ (メデリン) | |

| 「 コロンビア ビエンナーレ国際作家展」 | |

| 1982 | アレクサンダー・ミリケンギャラリー(ニューヨーク) |

| 「 Exhibition of Three Gallery Artists 」 | |

| 1983 | 伊勢丹美術館 (東京) |

| 「 今・アート最前線 」 | |

| 1984 | ジョン・ワナメーカー・デパートギャラリー(フィラデルフィア) |

| 「 10人の現代美術作家展 」 | |

| 西武美術館 (東京) | |

| 「 Contemporary Art Japan 」 | |

| 1985 | ブルーミングデール・デパートギャラリー (ニューヨーク) |

| 「 ニューヨーク 現代美術 10人展 」 | |

| 韓国文化センター美術館 (ニューヨーク) | |

| 「 国際現代美術作家展 」 | |

| 1986 | インターナショナルギャラリー (ニューヨーク) |

| 「 ニューヨーク 作家 8人展 」 | |

| 1987 | 横浜市民ギャラリー (神奈川) |

| 「 今日の作家 1987 “ 位相” 」 | |

| 埼玉県立近代美術館 ( 埼玉) | |

| 「斉藤豊作 と 日本の点描 」 | |

| 1989 | 熊本県立美術館・本館 (熊本) |

| 「 現代のイメージⅢ “構築と解体のビジョン” 」 | |

| 1991 | ふくやま 美術館 (広島) |

| 「 20世紀 日本の絵画 」 | |

| ギャラリー ディヴィッド ( ニューヨーク) | |

| 「 ニューヨーク 作家 8人展 」 | |

| 1992 | ニューヨーク日本領事館 (ニューヨーク) |

| 「 EXISTENCE NOW N .Y .C 」 | |

| 1995 | ふくやま 美術館 ( 広島) |

| 「 日本の現代美術 」 | |

| 1998 | 熊本県立美術館・分館 (熊本) |

| 「現代のイメージⅤ ” 絵画の現在進行形-絵が解き放たれるとき“」 | |

| 2002 | 倉敷市立美術館 ( 岡山) |

| 「 ニューヨーク 現代美術作家展 」 | |

| 2004 | ギャラリー美術世界 (東京) |

| 「 金 昌烈・関根伸夫・坂口登 ー 三人展 」 | |

| 2005 | マーガレット・サッチャーギャラリー (ニューヨーク) |

| 「 ニューヨーク 現代美術作家 3人展 」 | |

| 上海現代美術館 ( 上海 中国 ) | |

| 「 現代美術 十二人の国際作家展 」 | |

| 2013 | 三鷹市立美術ギャラリー ( 東京) |

| 「 現代 版画展 」 | |

| 2020 | 茅野現代美術館 (長野) |

| 「 カルフォルニア芸術大学院 三人展 」 | |

| 延期開催 2022 年 | |

| グラント | |

| ニューヨーク州ファローシップ CAPS | |

| カルフォルニア州立大学奨学金 | |

| ロサンゼルス市奨学金 | |

| グランデルホームセイビング賞金 | |

| 国際ビエンナーレ | |

| 1975 | 第二回 イギリスドローイングビエンナーレ (イギリス) |

| 1976 | 第五回 イギリス版画ビエンナーレ (イギリス) |

| 第六回 クラコウビエンナーレ (ポーランド) | |

| 1977 | 第三回 ウイーングラフィックビエンナーレ (オーストリア) |

| 1981 | メデリン芸術 ビエンナーレ (コロンビア) |

| 所蔵 | |

| アルコア・コレクション ( ロサンゼルス) | |

| グランデル・ホーム・セイビング ( グランデル) | |

| ジェーン・ホーム インテリア (ニューヨーク) | |

| ジョージ カネコ インテリア ( ロサンゼルス) | |

| ユージン・シュッワルツ コレクション (ニューヨーク) | |

| サンディ・メリケン コレクション (ニューヨーク) | |

| マイケル・シュッワルツ コレクション (ニューヨーク) | |

| アガスト・ゴメズ博士 コレクション (ニューヨーク) | |

| 原美術館 (東京) | |

| 横浜市民ギャラリー美術館 ( 神奈川) | |

| ふくやま美術館 ( 広島) | |

| 旭川 グランドホテル (旭川) | |

| 釧路市立美術館 (釧路) | |

| 熊本ホテルキャスル (熊本) | |

| つなぎ美術館 (熊本) | |

| 不知火町立美術館 (熊本) | |

| 阿蘇白水郷美術館 (熊本) |

折り重なる色彩の層は、潜在意識の状態を変貌させていく。私の二重の文化的体験は、イメージと観念そのものでもある。私自身のこのリアリティを、絵画を描くプロセスを通じて把握し、そして表現したいのである。

The layer of colors transforms subconscious state;my double cultural experiences are also images and senses which I hope to understand and translate of self-real, through the process of painting.

坂口登は、これまで習得した因襲的な造形上の諸法則をひとつひとつ排除しながら、インプロヴィゼーション(即興)の中で、理性のはかり知れぬ”領域”を模索している。そして、この冒険に満ちた道程を歩むことで彼は自己自身の本性を発見し、再創造しつづけている。

Through improvisation,this artist seeks to outflank the mind,to "go beyond" by eliminating,one by one ,the precepts of his learning. Through this perilous passage Susumu Sakaguchi must invent his way of revealing to us his true and secret nature.

イサム ノグチ ( Isamu Noguchi)